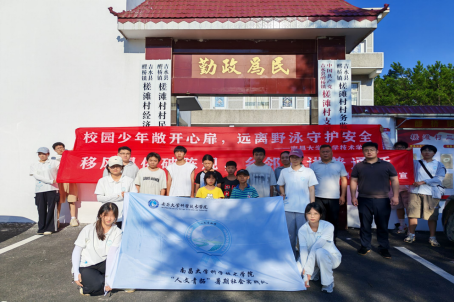

7月3日下午,南昌大学科学技术学院人文学科部“三下乡”社会实践队伍——人文青拓队的队员们,在吉水县醪桥镇槎滩村的教室里开展了一场别开生面的“普通话推广+艺术创作”主题活动。通过发音训练、趣味互动和彩绘实践,队员们不仅为乡村儿童搭建了语言学习的桥梁,更用色彩与创意点亮了孩子们的夏日时光。

在普通话小课堂上,实践队员温兴隆手持绕口令卡片,用夸张的口型引导孩子们练习平翘舌发音。教室里,学生们紧跟着队员的节奏,稚嫩的嗓音逐渐从羞涩变得响亮。针对乡村儿童普通话基础薄弱的特点,队员们设计了分层教学:从单音节发音练习入手,逐步过渡到常用词语学习,最后通过情景对话训练巩固成果。

“我想点一份‘汉堡’和‘可乐’。”在角色扮演环节,一位同学模仿顾客点餐,另一个同学则化身服务员用标准普通话回应。这种沉浸式对话训练让孩子们迅速掌握日常用语,教室里不时爆发出“他点得对不对?”“应该怎么说更礼貌?”的热烈讨论。词语接龙、绕口令挑战等小游戏更将气氛推向高潮,孩子们争相举手,用刚学会的词语编织出天马行空的句子,连旁观的村民都忍不住鼓掌叫好。

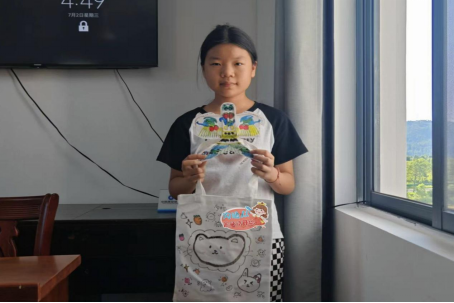

语言课堂结束后,艺术创作环节为活动增添了绚丽色彩。实践队提前准备了空白纸鸢、帆布袋及环保颜料,鼓励孩子们将普通话标语与个人梦想结合创作。有的孩子在帆布袋上贴上“说好普通话,朋友遍天下”,并用彩笔勾勒出遨游的鲸鱼;有的则在帆布袋上贴上“我是中国娃,爱说普通话”的卡通图案,旁边还点缀着花朵与星星。

此次槎滩村之行,人文青拓队用“语言+艺术”的创新模式,为乡村振兴注入文化动能。正如带队老师杨天浩所言:“推广普通话是打破地域隔阂的钥匙,而艺术创作则能激发孩子们的表达欲。当两者结合,我们看到的不仅是知识的传递,更是心灵的共鸣。”

夕阳西下,孩子们举着彩绘纸鸢和帆布袋在院子里奔跑玩乐,清脆的普通话童谣随风飘散。这场青春与童真的相遇,恰似一缕清风,吹散了夏日的燥热,更在吉水县的乡村大地上,播下了文化传承与梦想启航的种子。

供稿单位:人文学科部

作者:张旭睿

摄影:李家鹏

审核人:杨天浩

标签: